|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bergisches Land: altes Industrieland

Das Gesamtgebiet ist zwar eine sehenswerte grüne Region “mit viel Landschaft”, aber es ist historisch gesehen altes Industrie-

land. Und das nicht nur in den größeren Städten, sondern besonders auch dort, wo in den Flusstälern genügend Wasserkraft

zum Antrieb von Maschinen zur Verfügung stand. Zentrale, aus den Handwerken hervorgegangene Betriebe waren vor allem im

Textilbereich und in der Metallverarbeitung zu finden. Teilweise konnten diese sich bis heute halten. Daher konnte man zahl-

reiche Produkte mit der bekannten “bergischen Qualität” auf den heimischen und ausländischen Märkten verkaufen. Im Bild eine

größere Ansiedlung bei Dahlerau, nordöstlich von Lennep, das heute ein Ortsteil von Radevormwald ist (Bild stammt von 1986).

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

Gibt es trotzdem so etwas wie “das” Bergische oder was man dafür halten könnte? Ein Ansatzpunkt ist mit Sicherheit die Sprache, die stark durch einen plattdeutschen Dialekt geprägt ist. Aber auch hier gibt es regional viele Unterschiede, einmal mehr kölnisch oder mehr westfälisch. So ist das mehr dumpfe “Barmer Platt” beispielsweise keineswegs identisch mit den viel breiteren Sprachformen im tiefsten Oberberg. Ein weiteres Merkmal ist mit gleicher Sicherheit auch der Baustil der alten Häuser. Fachwerkbauweise mit schwarzen Balken und weißen Gefachen, dazu grüne Fensterläden, das sind ganz typische Erscheinungen in unserem Land und prägen viele - mittlerweile proper herausgeputzte - Ortschaften. Auch ist eine Schieferverkleidung, zumindest auf der Wetterseite gen Westen und Norden, ein typisches Merkmal vieler Häuser. Und der Menschenschlag? Durch viele Bevölkerungsverschiebungen, durch Veränderungen in der Arbeitsstätten/Wohnort-Relation kann man ohnehin kaum mehr von ganz landestypischen Strukturen sprechen, was nicht nur für unsere Region gilt. Menschen, die hier wohnen - oder genauer: aufgewachsen sind - werden oft als “stur”, “feierfreudig”, “bodenständig” oder auch “frömmig” bezeichnet. Aber wo gibt es solche Leute nicht und wofür sollten solche Pauschalisierungen sinnvoll sein?

|

|

|

|

|

|

|

Bergisches Land: typisches Fachwerkland

In verschiedenen deutschen Regionen gibt es zwar variantenreiche Fachwerkstilrichtungen, aber die Kombination von weissen

Gefachen und schwarzen Balken, verbunden mit grünen Fensterläden und Schieferplatten ist wirklich ein markanter Punkt der

Region. Viele Stadtkerne kleinerer Städte oder Vororte bzw. etliche Straßenzüge sind mittlerweile liebevoll-fachkundig restauriert

worden und vermitteln meist ein einladendes, heimeliges Ensemble. Manche werden es nicht vermuten, aber die alte Häuserzeile

befindet sich in einer “Großstadt”, nämlich am Untergraben in Wuppertal-Beyenburg. Keimzelle dieses Stadtteils ist ein Kloster.

Foto VOBA.

|

|

|

|

Fazit: Das Bergische - ist das ein Land zwischen den Fronten und quasi der “Bindestrich” von Nordrhein-Westfalen? Zusammengenommen erweist sich unsere Region vielleicht doch gar nicht so inhomogen wie oft befürchtet. Aber offensichtlich liegt man irgendwie in einem Spannungsfeld mit der Konsequenz einer permanenten Herausforderung, sich gegen das Westfälische, gegen das Ruhrgebiet oder gegen die Städte der Rheinschiene behaupten zu müssen. Auf der einen Seite eine etwas resignierende Aussicht, da die aufreibende Tendenz eines “Hinterherdackelns” nicht zu verkennen ist (und was nicht wenige der politischen Beachtung seitens der Landeshauptstadt vorwerfen). Auf der anderen Seite aber eine große Chance, quasi in der Nische seine Stärken entwickeln und sich auf diversen Gebieten gezielt gegen andere Regionen durchsetzen zu können. Zahlreiche Projekte von regionalen Verbindungen, Ausstellungen und Angeboten sind in den letzten Jahren verstärkt festzustellen. Und das ist letzltich eine doch beruhigende Aussicht für “die Bergischen” oder?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bergisches Land: vielfältiges Kulturland

Die ganz großen Metropolen fehlen bekanntlich, aber die Region ist schon länger besiedelt und wird durch viele - mittlerweile

schmucke - Städte geprägt. Zu solchen Ansiedlungen gehört Wermelskirchen (links), südlich von Solingen und Remscheid gele-

gen. Durchfahrern ist der Ort vielleicht mehr von der Autobahnabfahrt an der A 1 bekannt und berüchtigt durch die umliegenden

Steigungsstrecken. Infolge der hier oft rauhen Witterung sprach man in der Gegend früher zuweilen auch von “Bergisch Sibirien”.

Die Ortschaft lag früher an der Bahnstrecke von Bergisch-Born nach Opladen, bei Insidern oft als “Balkanlinie” bezeichnet, aber

etliche Jahrzehnte eine zweigleisige Hauptbahn! Das Schloss Homburg (rechts) ist ein kultureller Mittelpunkt des gleichnamigen “Ländchens” zwischen Wiehl und Nümbrecht. Wir sind hier weit im Süden des Oberbergischen, das sich bis zur Sieg hin zieht.

Eisenbahnmäßig war das schöne Homburger Ländchen früher durch die private Kleinbahn Bielstein - Waldbröl erschlossen.

Fotos (2) Wilfried Sieberg

|

|

|

|

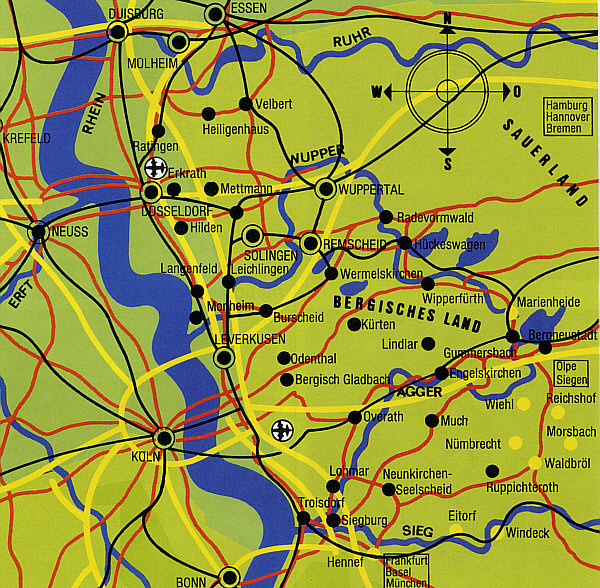

Infoecke Bergisches Land

Den Angaben liegt der politische Gesamtraum vom Kreis Mettmann, dem Oberbergischen Kreis und dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie den vier kreisfreien Städten Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal zugrunde.

Fläche: 1.869 qkm Bevölkerungszahl: 1.822.000 (2015)

Nähere Hinweise: www.bergisches-land.de

oder bei den einzelnen Städten und Kreisen unten

|

|

|

2. Die Stadt Wuppertal

Wuppertal ist eine relativ junge Großstadt, denn sie wurde erst im Jahre 1929 sozusagen per Dekret im Rahmen einer notwendigen kommunalen Neuordnung der rheinisch-westfälischen Industriegebiete geschaffen. Bestandteil sind die bis dahin selbstständigen Gemeinden Barmen, Cronenberg, Elberfeld, Ronsodrf und Vohwinkel sowie der kleine Klosterort Beyenburg, der damals zu Lüttringhausen gehörte (dieser Ort wurde mit Remscheid vereinigt). Im Tal der Wupper und auf den angrenzenden Höhen gab es schon lange traditionelles Gewerbe im textilen und metallverarbeitenden Bereich. Die “Barmer Artikel” (Abzeichen, Bänder, Litzen u.ä.) bspw. hatten Weltruf und die Stadt wurde öfters als das “deutsche Manchester” bezeichnet. Barmen und Elberfeld galten infolge der unmittelbaren Nachbarschaft vielfach als sog. Schwesterstädte und hätten gesamt Richtung Ende des 19ten Jahrhunderts zu den sechs größten Städten im Deutschen Reich gezählt. Entsprechend ihrer topografisch nicht gerade günstigen Lage war die verkehrliche Erschließung nicht ganz so einfach wie in anderen Gegenden. Trotzdem wurde eisenbahnmäßig mit der ersten Fernbahn im westlichen Deutschland zwischen Düsseldorf und Elberfeld (fertig 1841) ein gewaltiger Schritt in diese Richtung erreicht. Eine durchgehenden Linie bis Hagen - Dortmund war 1849 fertig. Damit waren zentrale Grundlagen für den wirtschaftlichen Aufschwung geschaffen.

|

|

|

|

|

|

|

In Höhe der Universität auf dem Elberfelder Grifflenberg hat man eine tolle Sicht auf einen Großteil der Stadt. Am Mittag herum

kann man “mit Sonne im Rücken” faszinierende Panoramaansichten erstellen. Im Bild ein Blick über den Talkessel von Elberfeld hin

zur Nordstadt. Links im Vordergrund die Christuskirche, daneben das neuere Sparkassengebäude am Johannisberg. Etwa in der

Mitte eines der wenigen richtigen Hochhäuser der Stadt, der Sparkassenturm am Islandufer. Davor dominert die Post am Klee-

blatt die Szenerie. Über dem Gebäude rechts erspähen wir den dunklen Turm vom ehemaligen Elberfelder Rathaus am Neumarkt.

Auf den Bergen gegenüber steht der Fernmeldeturm der Post am Westfalenweg, links davon das “Ata-Döschen” (1. April 2007).

Foto Volker Arnhold

|

|

|

|

|

|

|

|

Neben dem Opernhaus beim Bahnhof Barmen stehen zwei prächtige Bürgerhäuser im bergischen Stil, voll verschiefert und mit

den obligatorischen grünen Fensterläden (das angeblich richtige bergische Grün geht ganz leicht ins Bläuliche). Typisch für viele

ähnliche Häuser in der Region ist auch der Steinsockel mit dem erhöhten Eingangsbereich. Mit dem Mansardenbereich und dem

oberen Abschluss als Krüppelwalmdach machen die Gebäude einen stolzen, wohlhabenden Eindruck. Im Haus links neben dem

sichtbaren Bau wurde der bekannte Sozialreformer Friedrich Engels geboren, Sohn eines Fabrikanten aus dem Tal. Hier gibt es

Ausstellungen und das Historische Museum zur Frühindustrialisierung. Im sichtbaren Gebäude hausiert eine Dienstleistungsfirma.

Foto VOBA

|

|

|

|

Die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg trafen die Stadt schwer. In mehreren Angriffen, besonders auf Barmen und Elberfeld, wurde ein Großteil der Gebäude und Infrastruktur zerstört, ganz zu schweigen vom Leid der Bevölkerung. Glück im Unglück hatten allerdings einige Bezirke, die so gut wir gar nicht getroffen wurden (u.a Teile von Wichlinghausen). Die topografische Lage der Stadt machte den fremden Fliegerverbänden nämlich große Mühe. Neben den Wohn- und Fabrikgebäuden waren die Bahnstrecken im Tal sowie Schwebebahn, Straßenbahnen und Bergbahn natürlich auch betroffen und etliche Zeit nicht in Betrieb bzw. mussten lange mit vorläufigen Reparaturen leben. Die Auswirkungen besonders im Bahnverkehr zeigten sich in vieler Hinsicht noch weiter in den 50er und 60er Jahren, wo lange Zeit Provisorien vorherrschten (bspw. das Fahrdienstleiterstellwerk in Oberbarmen) bzw. etliche zerstörte Teile gar nicht mehr aufgebaut wurden. (bspw. Lokschuppen im Bw Langerfeld). Bald zeigte sich zudem, dass für den Indivualverkehr etliche Schneisen in der Stadt geschlagen wurden (hier speziell die vierspurige B 7 durchs Tal) und der schienengebundene Verkehr vielfach ins Hintertreffen geriet (bspw. erste Stillegung von Straßenbahnlinien oder 1959 der Bergbahn). In der Stadt selbst wurden somit zahlreiche Gebäude bzw. Ruinen abgerissen und mussten neuen Wohn- und Geschäftshäusern Platz machen. Vom Nachkriegsboom konnte Wuppertal natürlich auch profitieren, die Stadt zählte mit über 420.000 Einwohnern lange Jahre zu den fünfzehn größten Städten in der Bundesrepublik. Eine letzte Veränderung der Stadtgrenzen gab es mit der kommunalen Gebietsreform Anfang 1975. Doch vom Ergebnis her musste sich Wuppertal von der Landesregierung eher verlassen vorkommen, denn mit den kleinen, nordwestlich gelegenen Orten Schöller und Dönberg gab es nur ganz bescheidene Gebietszuuwächse. Eine andauernde Diskussion war immer wieder die Überlegung eines Zusammenschlusses mit Solingen und Remscheid zu einer großen bergischen Metropole. Derzeit ist hiervon weniger die Rede und wohl auf absehbare Zeit besiegelt, auf verschiedenen Gebieten gibt es aber eine engere Zusammenarbeit. Eine besondere Verknüpfung gab es diesbezüglich bei etlichen Projekten im Rahmen der vom Land geförderten Regionale 2006.

|

|

|

|

|

|

|

Obwohl nicht besonders groß, ist das Schloss Lüntenbeck im Westen der Stadt, nördlich beim Sonnborner Kreuz, ein wirkliches

Kleinod in der Region. In den letzten Jahren ist der Name verstärkt mit verschiedenen kulturellen Angeboten verbunden. Sehr

heimelig geht es hier immer beim Weihnachtsmarkt zu. Der Bezirk wurde anno 1879 von der für den Güterverkehr wichtigen Linie

der Rheinischen Bahngesellschaft berührt (nahe bei der Bf. Sonnborn Rh = Varresbeck). Eine eigene Personenstation Lüntenbeck

im Abzweigkeil der Streckenäste Richtung Wt-Vohwinkel und Düsseldorf wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet.

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Zoo Wuppertal gehört zu den landschaftlich schönsten Tierparks in unseren Landen. Bei verschiedenen Tierarten wurden

beachtenswerte Zuchterfolge erzielt. In den letzten Jahren wurde der Garten durch etliche Änderungen und Neuerschließungen

großzügig ausgebaut. Auf dem jetzigen Radweg der alten Sambatrasse kann man mittels einer neuen Brücke direkt durch den

Park fahren. Anno 2006 freute man sich über das 125jährige Bestehen. Aufsehen erregten dabei die modellierten Pinguine, die

von verschiedenen Institutionen/Firmen gesponsert und originell bemalt wurden. Nachdem diese monatelang an verschiedenen

Stellen der Stadt aufgestellt waren, traf man sich zum gemeinsamen Pinguin-Festival im August des Jubiläumsjahres im Zoo.

Foto Rosemarie Arnhold

|

|

|

|

Freiwillige Initiativen zur Vereinigung zumindest von Barmen und Elberfeld gab es mehrere (1899, 1918, 1925), die aber infolge von jeweiligen Querelen der einen oder anderen Seite zu keinem Ergebnis führten. Erst mit preußischer Order und dem “Gesetz über die kommunale Neuordnung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes” gab es quasi als gewollte Maßnahme der Rationalisierung eine vom Landtag diktierte Vereinigung. Sie fand offiziell statt am 1. August 1929. Wie in solchen Fällen üblich gab es natürlich Probleme mit der Namensgebung. Zunächst galt die vorläufige Bezeichnung Barmen-Elberfeld (ganz korrekt alphabetisch!). Am 20. Dezember 1929 erfolgte durch den Stadtrat die Festlegung auf den Namen Wuppertal, was am 25.1.1930 vom Innenminister bestätigt wurde. Die Stadtgründung ist somit im Jahre 1929 gegeben, während bspw. die Umbenennung der Bahnhofsnamen von der Reichsbahn erst im Laufe des Sommers 1930 durchgeführt werden konnte. Mit der Zusammenlegung der Gemeinden änderten sich demzufolge auch viele Straßennamen, da es ja verständlicherweise viele Doppel- oder Mehrfachbelegungen gab (das dauerte aber einige Jahre).

|

|

|

|

|

|

|

Durch den Zusammenschluss von mehreren Gemeinden zur Stadt Wuppertal gab es natürlich auch mehrere Rathäuser. Während

das ehemalige Elberfelder Rathaus am Neumarkt heute als Verwaltungssitz bestimmter Bereiche fungiert und sonst Außenstellen

eingerichtet wurden, fungierte dasjenige von Barmen dann als offizielles Rathaus der Stadt. Es stammt aus dem Jahre 1929, also

noch aus “Barmer Zeiten”. Vor dem Krieg besaßen die in Hufeisenform angelegten Trakte des Gebäudes große Giebeldächer, die

nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg durch flache Elemente abgelöst wurden. Die Hauptfront ist im neoklassischen Stil

mit Säulen verziert. Für Empfänge, Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen bietet der Bereich immer einen schönen Hintergrund

ab. In den 1970er Jahren kam hinter dem alten Gebäude zum Mühlengraben und Heubruch hin ein großes Neubauensemble hinzu.

Foto VOBA

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein markantes Motiv von Beyenburg wurde hier eingefangen. Nur die geringe Wellenbewegung vom Stausee ermöglicht ein der-

Anblick. Die Wupper wurde Anfang der 1950er Jahre in der heute bekannten Form aufgestaut und hat das Landschaftsbild in

diesem Bereich ziemlich verändert. Der hier malerische Ortsteil mit seiner auf dem von der Wupper umflossenen Felsen wurde

durch ein Kloster der Kreuzherren-Bruderschaft geprägt. Bei der kommunalen Neugliederung anno 1929 kam Beyenburg von der

Gemeinde Lüttrignhausen nach Wuppertal. Von der Bahn erschlossen wurde das Tal anno 1890, als die von Lennep/Krebsöge

gebaute Linie nun durchgängi nach Rittershausen (Oberbarmen) fertig war. Ein Museumsbetrieb ist seit längerer Zeit geplant.

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Hardt ist ein Höhenzug mitten in der Stadt und so etwas wie ein Bindeglied zwischen den alten Schwesterstädten Barmen

und Elberfeld. Überregional bekannt ist die Kirchliche Hochschule in diesem Bereich. Ein Highlight ist der Botanische Garten mit

seinen vielen oft unbekannten Blumen und Büschen. Eine wahre Blütenpracht! Im Sommer ist der Berg eine richtige Sonnen-

terasse und eines der beliebtesten Erholungsgebiete für Alt und Jung. Im Bild sehen wir ein altes Ausstellungshaus des Bota-

nischen Gartens, das mittlerweile als Restaurant genutzt wird. Schön verwinkelt und verziert ist es ein klasse Dokument aus

vergangenen Zeiten (1.4.2007 bei prächtigem Frühlingswetter). Für Aufführungen/Konzerte hat die Hardt die sog. Waldbühne.

Foto Volker Arnhold

|

|

|

|

Infoecke Wuppertal

Die Stadt in der heute bekannten Form beruht weitgehend auf der großen kommunalen Neugliederung vom 1.8.1929 und ist ein Zusammenschluss der Stadtkreise Barmen und Elberfeld sowie der Stadtgemeinden Cronenberg, Ronsdorf und Vohwinkel sowie des Ortsteils Beyenburg der Stadtgemeinde Lüttringhausen. Die östlich liegenden Bezirke von Langerfeld und Nächstebreck waren bereits 1922 vom westfälischen Nachbarkreis nach Barmen eingemeindet worden. Durch die letzten Neugliederungen 1970/1975 wurden einige Flächen im nördlichen Bereich (Schöller, Dönberg, Schmiedestraße) hinzu gewonnen. Seit Ende der napoleonischen Zeit 1815 hat die Talschaft nach Auflösung des Großherzogtums Berg dann immer zu Preußen gehört (Provinz Rheinland, Regierungsbezirk Düsseldorf). Anno 1885 hatten Barmen und Elberfeld zusammen fast 210.000 Einwohner und galten wegen der industriellen Bedeutung zuweilen als (Doppel-)“Weltstadt”. Im Deutschen Reich gab es nur fünf größere Orte (Berlin, Hamburg, Breslau, München und Dresden -Köln hatte damals 161.000 Einwohner-). Die maximale Einwohnerzahl neuer Zeit wurde in den 1960er Jahren mit fast 425.000 Bürgern erreicht (in der alten BRD an fünfzehnter Stelle). Seit den 1980er Jahren setzt ein erheblicher Bevölkerungsschwund ein. Seit 1979 gibt es zehn Stadtbezirke: Barmen, Cronenberg, Elberfeld, Elberfeld West, Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg, Oberbarmen, Ronsdorf, Uellendahl-Katernberg und Vohwinkel. Die Wirtschaft ist weitgehend mittelständisch geprägt. Gute Anbindung ans überregionale Eisenbahn- und Autobahnnetz. Seit Jahrzehnten diverse Fach-/Hochschulen, ab 1972 mit mittelgroßer Bergischer Universität. Große Tradition besitzt die Kirchliche Hochschule auf dem “Heiligen Berg” (Hardt).

Fläche: 168,4 qkm Bevölkerungszahl: 350.000 (2015)

Nähere Hinweise: www.wuppertal.de

|

|

|

3. Die anderen kreisfreien Großstädte

3.1 Leverkusen

Leverkusen ist eine junge Stadt und wurde zum 1.4.1930 aus der Stadt Wiesdorf und den Gemeinden Schlebusch, Steinbüchel und Rheindorf gebildet. Kreisfrei ist man seit dem Jahre 1955, die 100.000-Einwohnerzahl erreichte man 1963. Leverkusen konnte bei der letzten kommunalen Neugliederung 1975 durch die Eingemeindung der benachbarten Kreisstadt Opladen, der Stadt Bergisch Neukirchen und des Monheimer Ortsteils Hitdorf profitieren. Der Name geht auf den Unternehmer Carl Leverkus zurück. Sehr stark gepärgt wird die Stadt durch die weltbekannten Bayer-Werke. Aufgrund der historischen Entwicklung fehlt der Stadt eine eigentliche “Mitte”.

Fläche: 78,9 qkm Bevölkerungszahl: 163.000 (2015)

Nähere Hinweise: www.leverkusen.de

3.2 Remscheid

Die Stadt in der heute bekannten Form beruht weitgehend auf der großen kommunalen Neugliederung vom 1.8.1929 und ist ein Zusammenschluss der drei Stadtgemeinden Lennep, Lüttringhausen (ohne Ortsteil Beyenburg, der zu Wuppertal kam) und Remscheid. Durch die letzten Neugliederung 1975 wurden einige Flächen im südlichen Bereich (Bergisch-Born) hinzu gewonnen. Alle Remscheider Stadtteile besitzen eine große Tradition im Maschinenbau, Werkzeugbau und der Materialbearbeitung. Ein bekannter Sohn der Stadt ist Conrad Wilhelm Röntgen, dem in Lennep ein Museum gewidmet ist.

Fläche: 74,6 qkm Bevölkerungszahl: 110.000 (2015)

Nähere Hinweise: www.remscheid.de

3.3 Solingen

Die Stadt in der heute bekannten Form beruht weitgehend auf der großen kommunalen Neugliederung vom 1.8.1929 und ist ein Zusammenschluss des Stadtkreises Solingen und der vier Stadtgemeinden Gräfrath, Höhscheid, Ohligs und Wald. Durch die letzten Neugliederung 1975 wurden einige Flächen im südlichen Bereich (Burg, Höhrath) hinzu gewonnen. Solingen mit seinen Stadtteilen besitzt eine große Tradition im Werkzeugbau und der Materialverarbeitung. “Solinger Klingen” haben seit vielen Jahren absoluten Weltruf.

Fläche: 89,4 qkm Bevölkerungszahl: 159.000 (2015)

Nähere Hinweise: www.solingen.de

|

|

|

|

|

|

|

Am Alten Markt in Remscheid-Lennep

Die eigentliche Stadt Remscheid stand lange Zeit im Schatten der östlicher liegenden Stadt Lennep. Bei der kommunalen Neu-

gliederung im Jahre 1929 gab es eine Vereinigung, was die Lenneper für lange Zeit nicht richtig verwinden konnten. Die Altstadt

von Lennep ist ein interessantes bergisches Juwel mit vielen Fachwerk- und Schieferhäusern, verwinkelt und in Höhenstufen an-

gesiedelt. Der historischen Dimension entsprechend ist der “König von Preußen” hier sicherlich gut angesiedelt. Das Bild stammt

aus älteren Tagen. Lennep bekam anno 1868 den ersten Bahnanschluss mit der Linie von Barmen-Rittershausen nach Remscheid.

Später wurde der Ort ein Bahnknotenpunkt mit fünf Streckenästen, einem Bahnbetriebswerk und Wagenwerk. Heute alles vorbei.

Foto VOBA

|

|

|

|

|

|

|

|

Am Markt in Solingen-Gräfrath

Der Ortsteil Gräfrath kann als “bergischste Ecke” von Solingen angesehen werden. Denn fast der gesamte Innenstadtbereich

vermittelt das Flair bergischer Städte mit tollen heraus geputzten Häuserensemblen. Hier wurden auch bereits etliche Filmszenen

gedreht. Wie zu sehen ist, sind die Fachwerkgebäude in diesem Bereich mit Schieferplatten gegen die im Bergischen (zumindest

früher) nicht selten rauhe Witterung geschützt verkleidet. Die Kirche ist mit ihren Natursteinen auch typisch für viele bergisch-

märkische Sakralbauten. Der Ort wurde bahnmäßig anno 1887 durch die “Korkenzieherbahn” (wegen des kurvenreichen Verlaufs)

von Vohwinkel nach Solingen erschlossen. Bereits ab 1942 wurde der Personenbetrieb eingestellt, ab 1989 gab es auch auf dem

Reststück von Wt-Vohwinkel her keinen Güteranschlussverkehr mehr. Die Trasse ist zu einem Radwanderweg ausgebaut worden.

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

4. Die bergischen Kreise

Hinweis: Die Angaben zu den Einwohnerzahlen (ca.) beruhen auf offiziellen Daten von 2015.

4.1 Kreis Mettmann

Mit 483.000 Einwohnern auf 407 qkm Fläche gehört der von vielen Großstädten umgegebene Kreis hinsichtlich der Bevölkerungsdichte zu den größten in der Bundesrepublik Deutschland. Verwaltungssitz ist die Stadt Mettmann. Nach Abschluss der kommunalen Neugliederung 1976 besteht der Kreis aus insgesamt zehn Städten: Erkrath (44.000 Einwohner), Haan (30.000), Heiligenhaus (26.000), Hilden (55.000), Langenfeld (58.000), Mettmann (38.000), Monheim am Rhein (41.000), Ratingen (88.000), Velbert (81.000) und Wülfrath (21.000).

Nähere Hinweise: www.kreis-mettmann.de

4.2 Oberbergischer Kreis

Mit 918 qkm Fläche ist der Kreis recht groß. Dem stehen 273.000 Einwohner gegenüber mit unterschiedlicher Bevölkerungsdichte in den einzelnen Gebieten. Verwaltungssitz ist die Stadt Gummersbach. Nach Abschluss der kommunalen Neugliederung 1975 besteht der Kreis insgesamt aus den sieben Städten Bergneustadt (19.000 Einwohner), Gummersbach (50.000), Hückeswagen (15.000), Radevormwald (22.000), Waldbröl (19.000), Wiehl (25.000) und Wipperfürth (21.000) sowie den sechs Gemeinden Engelskirchen (19.000), Lindlar (21.000), Marienheide (14.000), Morsbach (10.000), Nümbrecht (17.000) und Reichshof (19.000).

Adresse: www.oberbergischer-kreis.de

4.3 Rheinisch-Bergischer Kreis

Mit 283.000 Einwohnern auf 438 qkm Fläche ist die Bevölkerungsdichte mehr als doppelt so hoch wie im Oberbergischen Kreis. Allerdings in doch sehr unterschiedlichem Ausmaß, denn allein die größte Stadt im Kreisbereich liegt einwohnermäßig jenseits der Großstadtgrenze. Sitz der Kreisverwaltung ist Bergisch Gladbach. Nach Abschluss der kommunalen Neugliederung 1975 besteht der Kreis aus den sechs Städten Bergisch Gladbach (111.000 Einwohner), Burscheid (18.000), Leichlingen (28.000), Overath (27.000), Rösrath (28.000) und Wermelskirchen (35.000) sowie den Gemeinden Kürten (20.000) und Odenthal (15.000),

Adresse: www.rheinisch-bergischer-kreis.de

|

|

|

|

|

|

|

Haus Linnep in Ratingen (Kreis Mettmann)

Die Stadt Ratingen ist durch Eingemeindungen stark gewachsen und ist heute mit etwa 93.000 Einwohnern größte Stadt des

Kreises. Sie ist ein Bindeglied zwischen der Rheinebene und dem Bergischen Land. Man ist seht stark auf die Landeshauptstadt

ausgerichtet. Der Kern von Ratingen besitzt seit 1276 Stadtrechte und ist somit auch die älteste Stadt im Kreis. Man bezeichnet

sich schon einmal als “alte bergische Hauptstadt”. Das abgebildte Schloss im Ortsteil Breitscheid gehörte lange Zeit den Grafen

von Spee. Auf die Eisenbahn bezogen wurde das alte Ratingen durch die beiden Bahnhöfe Ost (Düsseldorf - Essen) und West

(Güterbahn Troisdorf - Mülheim) angeschlossen. Beim Westbahnhof, mit Abzweig der Angertalbahn, gab es früher mal ein Bw.

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

|

|

|

|

Rathaus in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis)

Das Rathaus von Hückeswagen ist im alten Schloss angesiedelt. Man gehört zu den kleineren Städten im oberbergischen Kreis.

Die Umgebung zeigt sich landwirtschaftlich, Industrie und Gewerbe sind wie in fast allen Gemeinden hier mittelständisch geprägt,

vielfach auch handwerklich orientiert. Mit der nahen Bevertalsperre hat die Region einen wichtigen touristischen Anziehungspunkt.

Eisenbahnbezogen gab es zunächst nördlichen Anschluss von Lennep bis Wipperfürth (1876) und man war damit ans Wuppertal

angeschlossen. Erst 1902 konnte man weiter bis Marienheide reisen und so das südliche oberbergische Land bequem ansteuern.

Foto Wilfried Sieberg

|

|

|

|

zurück zur Startseite zurück zur Bahnen-Seite

|

|

|

|

Home Bahnen Eisenbahnen WSW-Bahnen Aktuelles Archiv Modellbau Service Partner Impressum

|