|

|

|

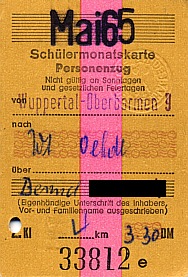

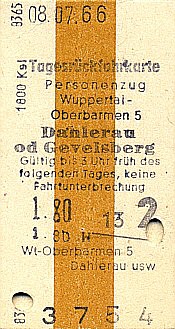

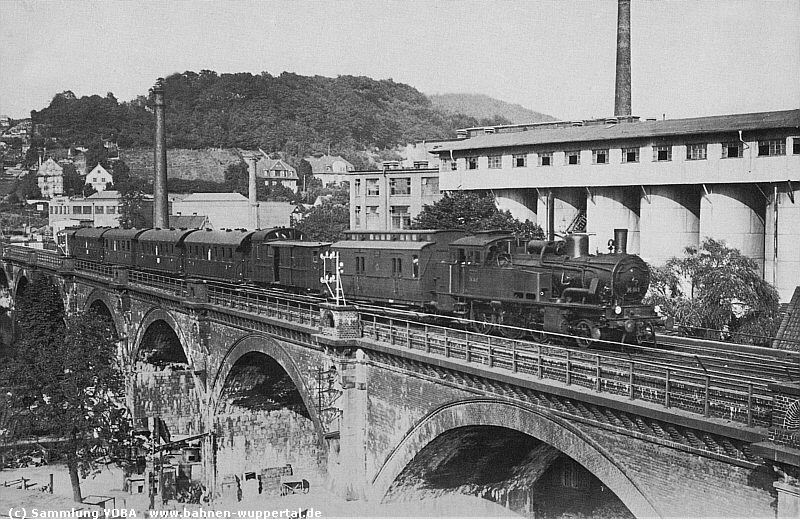

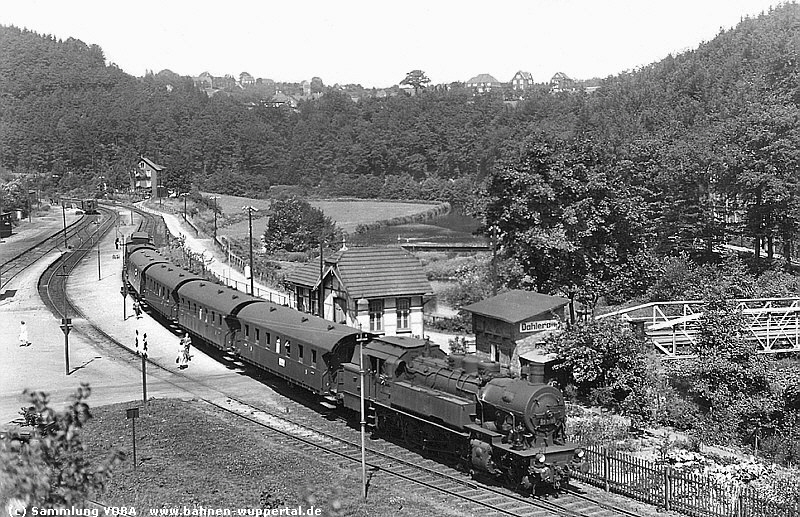

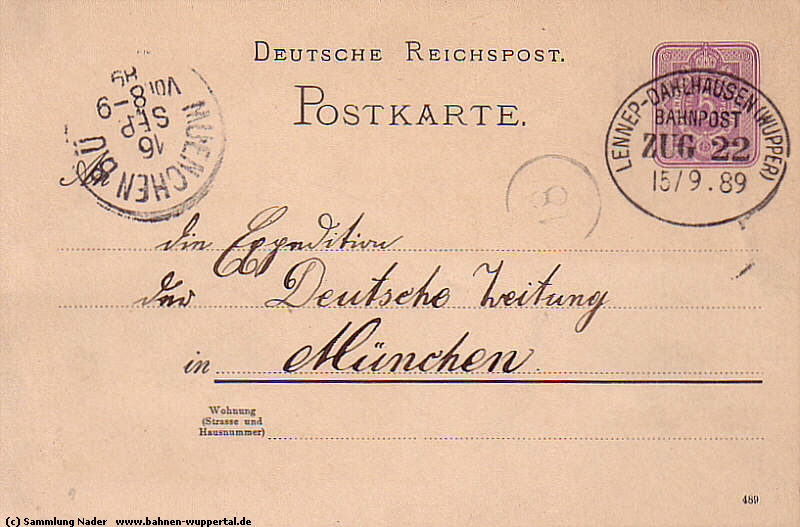

Beyenburger Strecke (Wupper-Talbahn) Diese Strecke von Wt-Oberbarmen über Wt-Beyenburg nach Radevormwald und Brügge (Westf.) wird zuweilen - zumindest im ersten Abschnitt - als Wupper-Talbahn bezeichnet, eine in der Bevölkerung und bei den älteren Eisenbahnfreunden nicht gebräuchliche Benennung. Ein wichtiger Grund für den Bau waren die zahlreichen Firmen entlang der Trasse, die nach Gleisanschlüssen verlangten. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass - auf den Anschluss von Beyenburg bezogen - der Bau zu Beginn von Lennep aus vorgetrieben wurde und zunächst über Krebsöge (1.2.1886) bis nach Dahlerau ging (1.12.1886). Erst am 3.2.1890 - Quellen sprechen auch vom 2.9.1889 - konnte die vollständige Linie von Barmen-Rittershausen (heute Wt-Oberbarmen) aus befahren werden, dann aber sofort mit durchgehenden Zügen bis Radevormwald (ab 30.6.1910 weiter ins westfälische Oberbrügge, wo die schon vorhandene Volmetalbahn Hagen - Gummersbach erreicht wurde). Kurz vor der neuen Wupperbrücke in der Oehde beim Bbf. Rauenthal wurde die Remscheider Linie erreicht, wo es dann auf gemeinsamer Trasse durch die neuen Rauenthaler Tunnel nach Rittershausen ging. Für kurze Zeit gab es dabei quasi noch zwei Streckenäste, da die Remscheider Linie gerade erst zweigleisig ausgebaut wurde. Obwohl sich mit dem Lückenschluss nach Westfalen ab 1910 eine bergisch-märkische Durchgangsstrecke ergab, besaß die Linie aber immer lokale Bedeutung mit normalen Personenzügen (speziell für Pendler und Ausflügler), aber mit für Nebenbahnen recht ordentlichem Güterverkehr. Bespannt wurden die Züge zunächst von den Bahnwerken Barmen-Rittershausen und Lennep, später ab 1910 auch vom Depot Brügge aus. Zur gleichen Zeit übernahm das neue Bw Langerfeld die Rittershausener Dienste, aber auch in Abstimmung vereint mit Steinbecker und Vohwinkler Maschinen. |

|

||||

|

||||

|

|

|||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

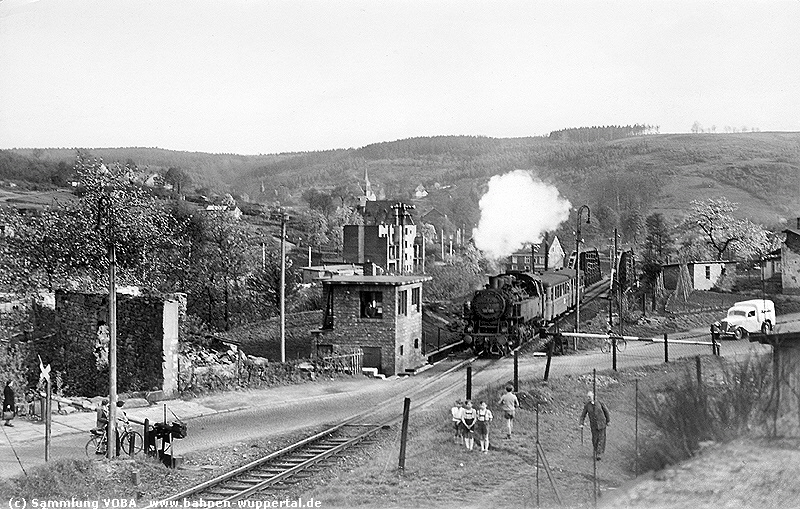

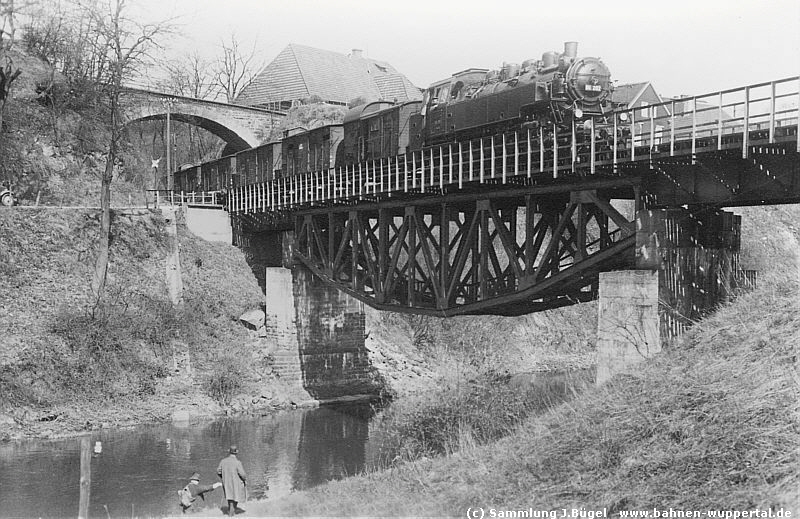

Im Wuppertaler Stadtgebiet: Die (als einfaches Gleis noch vorhandene) Beyenburger Linie beginnt auf eigener Trasse am Ende der Rauenthaler Wupperbrücke mit dem Abzweig von der Remscheider Strecke. Gleich hier gab es einen zweiten Werksanschluss der Firma Bemberg mit einem großen Kohlenlager für die Energieversorgung. Mittels Lorenseilbahn wurde das schwarze Gold über die Straße und die Wupper ins Werksareal befördert. Die Linie senkt sich nun etwas und unterquert die B 51 (bis zum Ausbau der Straße bis ca. 1960 gab es hier einen Bahnübergang). Gleich anschließend wird die Wupper auf einer Gitterbrücke überquert. Die Trasse fällt dann etwa auf Wupperniveau zum Haltepunkt Wt-Oehde, gleich unter der Autobahnbrücke der A 1 gelegen. Hier gab es früher anstelle der Straßenbrücke über den Fluss auch einen Bahnübergang. Rückwärtig war in diesem Bereich nach Bemberg zu zeitweise ein dritter Werkszugang. Bis hinter der Kemna-Kurve verläuft die Trasse nun neben der Straße her. Verschiedene Gleisanschlüsse erbrachten in diesem Bereich früher ein relativ hohes Güteraufkommen. Der Haltepunkt Wt-Laaken wurde erst 1953 angelegt, nicht zuletzt auf Initiative der dortigen Firmen. Nach der Kurve - rechts geht ein Wanderweg zur Herbringhauser Talsperre ab - quert die Bahn erneut die Wupper und taucht sodann in den 60 Meter langen Beyenburger Tunnel ein. Gleich danach gab es rechts einen Anschluss zum Steinbruch und gegenüber jenen zur Papierfabrik Erfurt (“Raufaser”). Das war der letzte Kunde auf der Linie (bis 1998). Oberhalb der Wupper, am Hang entlang, geht es nun weiter bis zum Bahnhof Beyenburg (sofern der hier befindliche kleine Bergsturz beseitigt wäre). Bei der Bahnhofseinfahrt wird die Kurvenstraße unterquert, die einen zunächst vorhandenen Bahnübergang direkt am Bahnsteig ersetzte. Der Bf. Beyenburg hatte einen zweigleisigen Personenbereich mit Mittelbahnsteig (heute nur noch ein Gleis) und mit einem etwas verwinkelten Bahnhofsgebäude, das derzeit von einer Heilpädagogik-Schule genutzt wird. Westlich gab es zeitweise an der Einfahrt einen kleinen Lokschuppen für die Bahnhofs-Köf. Östlich lagen einige Gütergleise mit Schuppen, die sich in einer Kurve zur Ausfahrt bündelten. Jetzt folgt der berühmte Bahnübergang an der Straße Kriegermal. Die Trasse führt sodann auf einer sog. Fischbauchträgerbrücke über die hier seit 1953 groß angestaute Wupper am See entlang. Nun verlässt man das Wuppertaler Stadtgebiet. Ein Besuch des abgelegenen Wuppertaler Stadtteils lohnt sich auch heute noch allemal. Vielleicht sogar noch mehr als zu den Bahnzeiten, denn mittlerweile sind im Ort viele Häuser schmuck renoviert worden. Mit der bekannten Klosterkirche und den verwinkelten Straßenzügen zur Wupper hinunter wirkt die Ortschaft hier richtig “typisch bergisch”. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

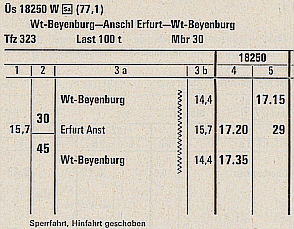

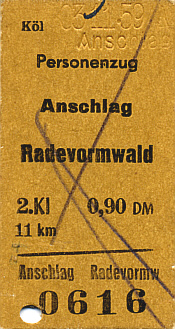

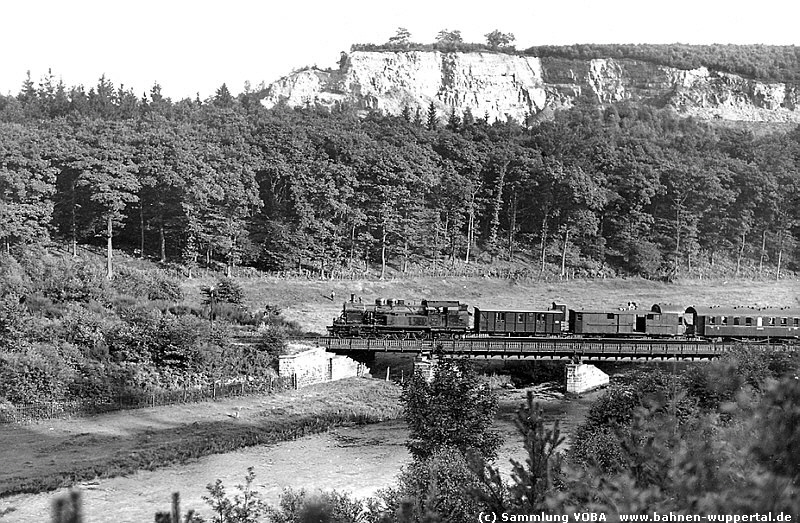

Vom Bergischen ins Märkische: Beim Stausee von Beyenburg führt die noch vorhandene Linie einige Meter durch den benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreis (einige Häuser in Beyenburg gehören übrigens gebietsmäßig zu Westfalen!), um dann in den heutigen Oberbergischen Kreis einzufahren. Der frühere Haltepunkt von Remlingrade lag etwas abseits vom Ort (mit sehenswerter Kirche). Es folgen auf Wupperniveau und im windungsreichen Verlauf die Ortschaften bzw. ex-Stationen Dahlerau, Dahlhausen, Wilhelmsthal (bis hierhin liegt heute noch das Gleis), Krebsöge und Kräwinklerbrücke, allesamt durch etliche mittelständische Betriebe geprägt, die früher für umfangreichen Güterverkehr sorgten. In Krebsöge gab es bis in die 1950er Jahre eine Abzweigstation mit den Streckenästen nach Lennep und Radevormwald und jeweils eigenen Bahnsteigen. Hier stand ein kleiner Wasserturm. Die Wupper wurde dann direkt hinter dem Bf. Kräwinklerbrücke - aus alten Zeiten namensgebend - auf einer größeren Brücke überquert und östlich ging es über die Stationen Heide, Bergerhof und Radevormwald Am Kreuz (erst ab Mai 1952) bergan nach Radevormwald. Zwischen 1890 und 1910 war hier Endstation. Der Bahnhof war entsprechend der üblichen preußischen Vorgehensweise bei Endpunkten mit einem kleinen Lokschuppen ausgestattet. Ähnlich wie in Krebsöge wurde in der Station auch ein kleiner Wasserturm gebaut. Östlich von Rade war der Bezirk früher sehr dünn besiedelt und hatte nie besonders viel Personenverkehr aufzuweisen. Es folgten die Bahnhöfe von Hahnenberg (wo es danach nathlos ins märkische Bergland von Westfalen übergeht), Schwenke und Anschlag. Anschlag war seit 1910 eine Abzweigstation in der “Pampa”, von wo aus man auf etwa zehn Kilometern Länge nach Wipperfürth an die oberbergische Hauptstrecke reisen konnte. Als nächste Station folgte Halver, ein in den letzten Jahren aufstrebendes Städtchen. Sind wir damals durch den Bahnhof Vollme-Ehringhausen gefahren, so erreichte der Zug bald die Station Oberbrügge, bei der man auf die Linie von Gummersbach - Meinerzhagen stieß. Hier war jahrelang ein Kuriosum, denn mit Bau der Rader Strecke wurde auch in Oberbrügge ein neuer Personenbahnhof angelegt. Die alte Station behielt aber weiterhin seine Funktion als Güterbahnhof, der aber dann nur aus Richtung Rade direkt angefahren werden konnte! Nicht einmal drei Kilometer ging es von Oberbrügge (ab November 1926 auf eigenen Trassen, das Planum für das zweite Gleis bestand aber offenbar bereits von 1910 an) weiter zum Bahnknoten Brügge. Hier konnte umgestiegen werden nach Lüdenscheid oder man gondelte mit einem anderen Zug volmeabwärts nach Hagen. In Brügge war bis 1955 ein selbstständiges Bahnbetriebswerk, in dem in den 1930er Jahren drei der legendären bayrischen Mallets der Baureihe 96 stationiert waren. Die Gesamtlinie von Wuppertal-Oberbarmen nach Brügge war knapp 48 Kilometer lang. Ein durchgehender Zug mit in der Regel Halt auf allen Bahnhöfen brauchte bspw. im Sommer 1939 gut 1 1/2 Stunden. |

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

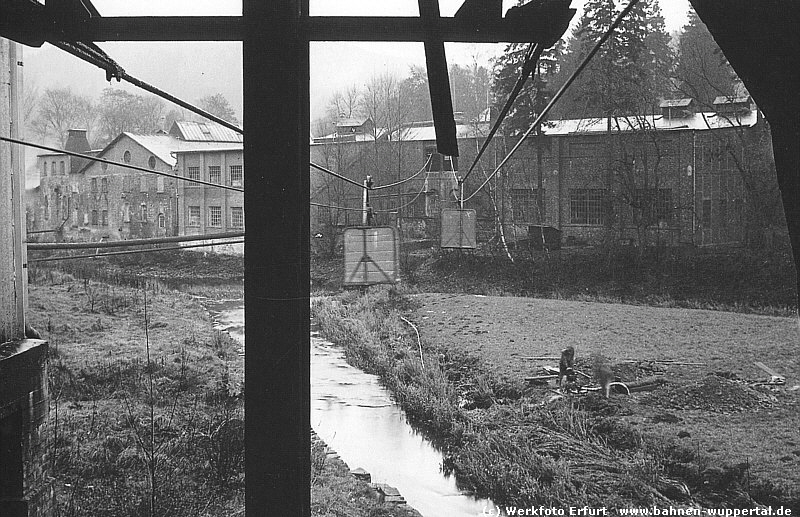

Stichwort Gleisanschlüsse: Die Beyenburger Linie besaß ein Gleisnetz mit unverhältnismäßig vielschichtigen, auf freier Strecke abzweigenden Gleisanschlüssen. Dies ergab immer einen interessanten Güterverkehr mit vielen Übergabezügen und Rangierfahrten. Die Strecke oder einzelne Abschnitte davon eignen sich somit sehr gut für einen vorbildgerechten Nachbau auf der Modellbahn. Nach Literaturangaben gab es (mit wechselnden Eigentümern) und zeitlich nicht immer parallel 15 separate Anschlüsse zwischen Wt-Oberbarmen und Radevormwald. Es begann bereits im Bbf. Rauenthal, wo von der gemeinsamen Remscheider/Beyenburger Trasse ein Anschluss zur Firma Bemberg (u.a. Kunstseide) abzweigte. Hier wäre also ein Einsatz von gedeckten Güterwagen und vor allem Kesselwagen sinnvoll. Kurz nach Abzweigung der Beyenburger Linie wurde später ein zweiter Bemberg-Anschluss für die Kohlenvorhaltung - mit offenen G-Wagen - eingerichtet. Hier gab es dann eine weitere hochinteressante Szene mit der Lorenselbahn über Straße und Wupper ins Werksgelände an der Oehder Straße. Ein weiterer, andersartiger Anschluss gab es auf Höhe Kemna zum Steinbruch der Fa. Dahlmann (dies ebenso beim kleinen Beyenburger Tunnel bei der Firma Helmstädter). Ein solches Motiv mit Abbau des Gesteins und Verladung auf die Schotterwaggons wäre auch ein dankenswerter Motiv-Nachbau. Dies nur als kurzer Hinweis auf die vielen Möglichkeiten, die sich einem Minibahner eröffnen und eine tatsächlich bespielte, aber vorbildbezogene Modellbahn abseits von ICE-Schnellfahstrecken ergeben würden! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nachkriegszeit und Abgesang: Mit der Verdieselung des Bw Steinbeck bald nach dem Krieg zog ab 1953 der rote Brummer VT 95 - später der VT 98 - auch auf der Beyenburger Strecke ein (und ersetzte u.a. die VT 70 samt Beiwagen), ab 1965 schliesslich die V 100 in Ablösung der letzten Dampflokläufe (BR 50 und vereinzelt BR 78). Das Schicksal der üblichen Streckenstillegungen bei der Bundesbahn ereilte auch die Beyenburger Linie. Den östlichen Teil erwischte es zuerst. Offenbar bereits 1960 wurde das zweite Streckengleis zwischen Brügge und Oberbrügge kassiert und anschliessend abgetragen. Der Personenverkehr zwischen Rade und Oberbrügge/Brügge endete zum 31.5.1964. Ein (möglicher) durchgehender Güterbetrieb wurde zum 29.9.1968 eingestellt und die Gleise zwischen Halver und Rade bis 1972 abgebaut. Ein Rumpfbetrieb zwischen Halver und Brügge galt noch bis Ende Juli 1995 (das Gleis liegt aber noch). Im westlichen Bereich hat dazu bestimmt der jahrzehntelang schon vorhandene parallele (O-)Busverkehr zwischen Oberbarmen und Beyenburg beigetragen, aber auf jeden Fall der ab den 1960er Jahren eingeleitete Bau der neuen Wuppertalsperre. Hierdurch wurde die Bahntrasse vollkommen durchschnitten (Abriss der Gleise zwischen Radevormwald und Wilhelmsthal bis April 1982), so dass von Oberbarmen aus nur noch ein Rumpfbetrieb bis unmittelbar an die neue Staumauer -theoretisch- möglich war. Der Personenverkehr wurde daher am 28. Mai 1976 nach Radevormwald und der Rest zwischen Oberbarmen und Krebsöge (ein Alibizugpaar) dann zum 28.12.1979 endgültig stillgelegt. Ein letzter Güterzug von Rade herunter wird für den 26.9.1980 gemeldet. Für den Güterverkehr wurden für einige Jahre weiter verschiedene Gleisanschlüsse im Tal der Wupper bedient, zuletzt noch die Papierfabrik Erfurt, in der Nähe vom Beyenburger Tunnel gelegen. Ein ganz trauriges Kapitel für die Beyenburger Strecke ist der 27. Mai 1971. An diesem Tage gab es abends bei Dahlerau ein verheerendes Unglück, bei dem durch Zusammenstoß eines Schüler-Sonderzuges aus einem 795-Gespann und eines Güterzuges mit einer 212 insgesamt 46 Tote zu beklagen waren. Einer ganzen Generation (41 Schüler zwischen 14 und 16 Jahren) aus Rade wurde die Rückkehr vom Schulausflug nach Bremen zum Verhängnis. |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

||

|

||

|

||

|

Die Urquelle der Beyenburger Linie - von Lennep nach Krebsöge: Der Abschnitt zwischen Lennep und Krebsöge (5,4 km) war der Beginn der Beyenburger Linie, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht so ganz “normal” ist. Denn zum grösseren Teil wurden Trassen in Flusstälern nicht abwärts, sondern flussaufwärts erbaut. Die Errichtung kam aber zunächst vielen Berufstätigen hier zugute, die einen Arbeitsplatz bei den zahlreichen Metallfirmen gefunden hatten. Am 1.2.1886 konnte die Bahnstrecke in Betrieb genommen werden, einige Monate später ging es wupperabwärts bereits weiter bis Dahlerau. Etwa drei Jahre später war die Linie bis Barmen-Rittershausen dann fertig. In östlicher Richtung ging es auch weiter nach Radevormwald (3.2.1890) , so dass Krebsöge ein Abzweighalt mit Wasserstation wurde. In Lennep gab es Anschluss an die mehr oder minder weite Welt (aber erst 1897 über die Müngstener Brücke direkt nach Solingen), wobei man die Borner Bahnsteiggleise mitbenutzte. Vom nahen Bw Lennep kamen meist auch die Loks für die Bespannung. Nachdem die Beyenburger Linie fertig war, verlagerte sich der Kurs der Züge zum großen Teil auf die Relation Radevormwald - Wuppertal, erst recht, als die östliche Weiterführung bis Brügge fertig war (1910). Es gab aber weiterhin vereinzelte direkte Züge zwischen Brügge/Rade und Lennep sowie zwischen Lennep und Rittershausen (später Wt-Oberbarmen). Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich wegen Bauaktivitäten in Lennep und vor allem durch den zunehmenden, wesentlich rationelleren Busverkehr schnell die Frage nach dem Weiterbestand der Trasse. Zum 23.5.1954 war es dann mit dem Personenverkehr vorbei und Anfang 1957 schließlich mit dem Gesamtverkehr mit anschließendem Abriss der Gleise. Interessant ist die Tatsache, dass bei Planung der neuen Wupper-Talsperre und auf jeden Fall notwendigen Gleiskorrekturen um Krebsöge/Kräwinkel herum in den 1960er Jahren auch die Alternative auftauchte (neben Neutrassierungen Richtung Beyenburg), die Stadt Radevormwald durch einen Neubauabschnitt mit Lennep bahnmäßig zu verbinden. Die vorhandene bzw. eine neu zu bauende kurze Verbindung zur Trasse nach Beyenburg wäre dann aufgegeben worden, es hätte also keinen neuen Abzweigbahnhof gegeben. Wie schließlich alles - bahnbezogen negativ - anders gekommen ist, kann jeder Autofahrer und Radwanderer selber “erfahren”. |

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

Renaissance der Beyenburger Linie? Seit Februar 1998 verhindert ein “Bergsturz” hinter dem Erfurt-Anschluss eine Weiterfahrt nach Beyenburg. An sich eine nicht so große Angelegenheit, aber für die DB AG damals ein freudiger Grund, die Strecke endgültig zu schließen. Es gibt ein Projekt, die Linie von Oberbarmen bis zur Staumauer beim ex-Haltepunkt Wilhelmsthal als Museumsbahn zu betreiben, wobei der Verein Bergische Bahnen/Förderverein Wupperschiene (www.bbfw.de) bereit ist, die Trasse zu kaufen oder zu mieten. Aber wie so oft scheiterte die Angelegenheit bisher im Wesentlichen an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. Nach letzten Angaben des Vereins scheint jetzt aber ein Ankauf der Trasse in greifbare Nähe gerückt zu sein. Einige Dinge wurden vom Verein an der Strecke hinter Beyenburg bereits getan (dieser Abschnitt gehört dem Verein) und in Dahlhausen steht ein Sammelsurium an Fahrzeugen bereit. Jenseits der Talsperre Richtung Rade oder gar Oberbrügge ist der Personenzug natürlich seit Jahrzehnten abgefahren. Hier wird es wegen der Überflutung keinen Bahnverkehr mehr geben können Es wäre zu wünschen, dass sich mal einige Modellbahner zusammentun, um der Beyenburger Linie zumindest im kleinen Maßstab und möglichst in zugänglichem Rahmen ein würdiges Andenken zu setzen. Mit vielen Anschlüssen und Bahnhöfen wäre es eine tolle “Spiel”-Anlage. |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||